L'âge d'Or

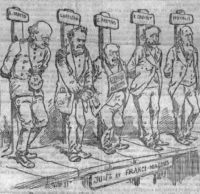

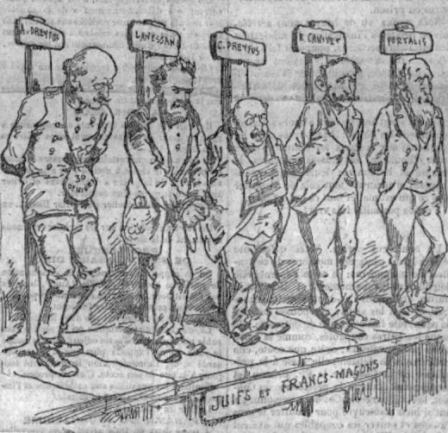

La loi du 29 juillet 1881 constitue un tournant capital dans l'histoire de la presse. Marc Martin soulignait à ce sujet que la loi de 1881 avait rompu « [...] tout lien de dépendance légale de la presse à l'égard du pouvoir politique, a[vait] transféré les relations entre le journalisme et le politique dans le domaine de la sphère privée ». Pierre Albert, historien de la presse, ajoute que cette loi « [...] négligeait aussi de protéger la presse contre le pouvoir, désormais autrement dangereux pour elle, des puissances d'argent, et cette liberté ne garantissait pas l'indépendance des journaux ». Cette question d'importance trouve sa justification en 1892 lorsqu'éclata le scandale de Panama (versements de bakchichs à de nombreux directeurs de journaux parisiens - dont Georges Clémenceau - et de rédacteurs). Ce fut avec l'affaire Dreyfus, la cible préférée de la presse d'extrême droite malgré l'implication du rédacteur de La Revue des Deux Mondes, Léon Daudet - futur fondateur de l'Action Française. Celle-ci dénonça les Francs-Maçons et les Juifs qui étaient impliqués, selon elle, dans toutes sortes d'affaires douteuses. Pierre Albert conclut par ces mots :

« La loi ne fut remise en cause qu'à l'occasion de la crise anarchiste par les fameuses lois scélérates qui, en décembre 1893, élargissait la notion de provocation au crime par voie de presse et, en juillet 1884, déférait à la correctionnelle les articles qui ont un but de propagande anarchiste. Une fois la crise passée, ces textes tombèrent en désuétude. »

L'essor de la presse s'explique également par les progrès réalisés dans le domaine technologique. Les rotatives, de plus en plus perfectionnées et de tailles de plus en plus importantes, sortaient des journaux à la pagination abondante, à un rythme élevé. En 1914, 50 000 exemplaires de 24 pages pouvaient être imprimés en une heure grâce à plusieurs machines, plusieurs sorties. Si certaines techniques n´évoluèrent que lentement, la composition, quant à elle, connut une véritable révolution avec la découverte des composeuses mécaniques. C´est le linotype, élaborée en 1884 à Baltimore par Ottmar Mergenthaler qui s´imposa malgré les réticences des ouvriers typographes et des fondeurs de caractères. L´illustration se modernisa avec l´incrustation de photographies grâce à la similigravure en 1882, procédé découvert par l´Allemand Georg Meisenbach puis amélioré par l´Américain Ives en 1885. En 1895, le Tchêque K. Klic et l´Anglais S. Fawcett lancèrent la première rotative moderne à impression héliographique. L´héliogravure permit de graver directement des textes sur les cylindres des rotatives. La lithographie, procédé assez ancien, donna naissance au début du siècle à l´Offset. Enfin, la transmission des clichés photographiques par fils ou ondes fut découverte par Korn en Allemagne et par le Français Eugène Belin qui perfectionna son appareil. Ce dernier donna son nom au cliché ainsi transmis : le bélinographe.

L'Indicateur de Bayeux, comme nombre de journaux a donc vu sa maquette évoluer. Trois numéros de 1848, 1871 et 1936 en témoignent.

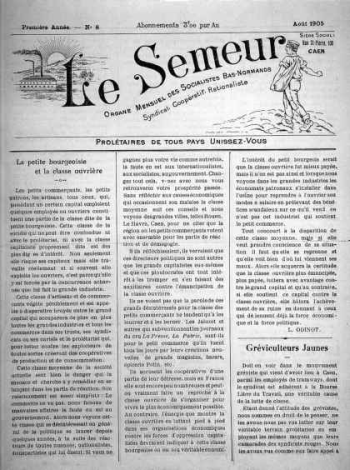

Les journaux se transforment en voyant leur pagination grossir. Les feuilles à grands tirages passent à 6 pages vers 1899-1903 puis à 8 en moyenne en 1914. La mise en page se clarifia et des règles s'imposent : colonnes - Le Moniteur du Calvados -, grands titres, illustrations vers 1885-1890 et après 1900 les photos - La Revue illustrée du Calvados. La presse se diversifia. Les journaux populaires cotoyaient les journaux de qualité. Aussi, le prix variait d'un journal à un autre. En 1905, La Vigie de Cherbourg, bi-hebdomadaire, était vendue 5 centimes tandis que Le Granvillais et Le Journal de l'Orne, deux hebdomadaires étaient vendus 5 et 10 centimes. La Revue illustrée du Calvados, mensuel sorti en 1907, était vendue 40 centimes en 1910 puis 50 en 1913. Le Moniteur du Calvados, hebdomadaire, restait à 5 centimes en 1914. Le prix du Lexovien, journal paraissant deux fois la semaine, était de 25 centimes en 1922. Dans la Manche et un peu plus tard, Le Courrier de la Manche, L'Écho de la Manche et Le Mortainais, trois hebdomadaires de fin de semaine, étaient vendus 25 centimes.