Avant-propos

Le régime instauré en 1870 et qui devait s'éteindre en 1940 demeure aujourd'hui encore le plus long que la France ait connu depuis la chute de l'Ancien régime. La naissance de nombreux journaux, aujourd'hui disparus, est contemporaine de l'émergence du débat politique. L'explosion des titres au début de la Troisième République s'explique parce qu' il " [...] a toujours existé, une étroite relation, en France, entre la vie politique, la presse et l'appareil médiatique [...] " écrit Marc Martin, auteur de Médias et Journalistes de la République1, livre remarqué lors de sa sortie en 1997

La presse, quelle que soit l'époque, est le reflet de la société et c'est avec une rapidité prodigieuse que l'on se retrouve plongé en pleine affaire Dreyfus, en pleine Séparation. Le climat qui régnait au début de la Troisième République puis jusqu'à sa chute tragique était délèterre. Les propos tenus alors étaient d'une rare violence. La diffamation était monnaie courante. Violemment pris à parti par l'extrême-droite pour avoir fait interdire les ligues - particulièrement bien implantées en Basse-Normandie, Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur du gouvernement du Front Populaire, mit fin à ses jours après une campagne de presse particulièrement odieuse.

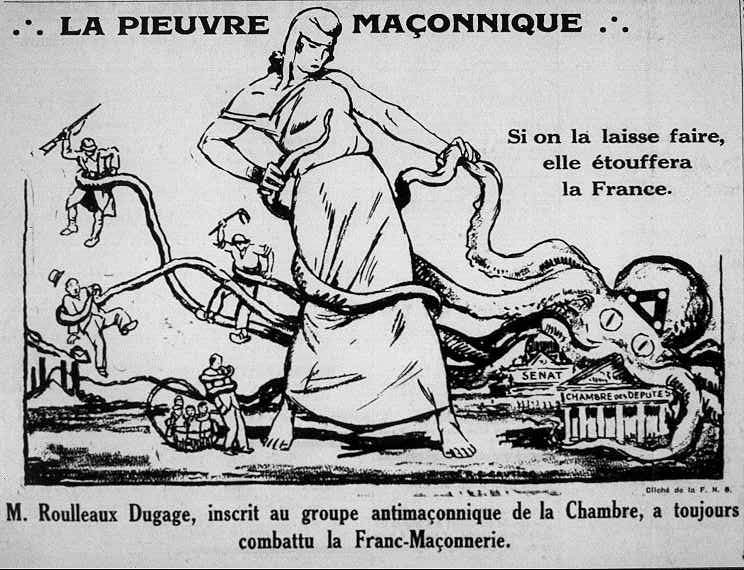

C'est en usant de sous-entendus et autres jeux de mots douteux que le Courrier de Flers, organe du baron Roulleaux-Dugage, candidat ultra-conservateur, attribua à Georges Bidault, membre du Parti Démocrate Populaire, P.D.P., des pratiques sodomites... Si le débat a gagné en dignité, certains réflexes perdurent. Et c'est une classe politique déconsidérée, car atteinte par les affaires, qui apportait à ses adversaires, et sur un plateau, les verges qui devaient ensuite servir à la fouetter. Adversaires qui n'entendaient se servir de la démocratie que pour mieux renverser la République.

C'est également pour se garder des dérives autoritaires et fascistes - voir à ce sujet l'Ordre moral et Vichy - qu'il est bon de rappeler que la liberté d'expression est un droit inaliénable. Aucune loi n'interdira de s'exprimer. Même aux pires heures de l'Occupation, la presse clandestine circulait.